日々変化する現代社会において、単に知識を詰め込むだけの教育から、自ら考え、問題解決できる力を育てる教育へとシフトしています。この記事では、そんな教育現場において重要な役割を果たす「クリティカルシンキング」の本質と、それを授業にどのように活用するかを深掘りしていきます。

クリティカルシンキングとは何か?

クリティカルシンキングの定義

クリティカルシンキングとは、与えられた情報や状況に対して疑問を持ち、論理的かつ批判的に分析・評価する思考プロセスです。この思考法は、単に情報を受け入れるのではなく、その情報の背後にある意味や価値を見極める力を養います。例えば、ニュース記事を読んだ際に、その情報源の信頼性や、報じられている内容の偏りを考察することが挙げられます。

教育現場では、このクリティカルシンキングを通じて生徒自身が情報の真偽を判断し、自己の立場や意見を構築する力が育成されることが期待されています。また、この能力は社会人になってからも重要であり、多様な状況下で適切な判断を下すための基盤となります。

授業における重要性

クリティカルシンキングの授業への導入は、生徒が受動的な学び手から能動的な学び手へと変化することを促します。具体的には、教師が一方的に知識を提供するのではなく、生徒自身に思考させる問題を提示し、自らの頭で考えさせることが重要です。

このアプローチにより、生徒はただ答えを覚えるのではなく、「なぜその答えになるのか?」を自分の言葉で説明する力を養うことができます。例えば、歴史の授業で「なぜその戦争が起こったのか?」という問いに対して、生徒自身が原因を探求し、多角的な視点からその背景を分析する訓練を行います。

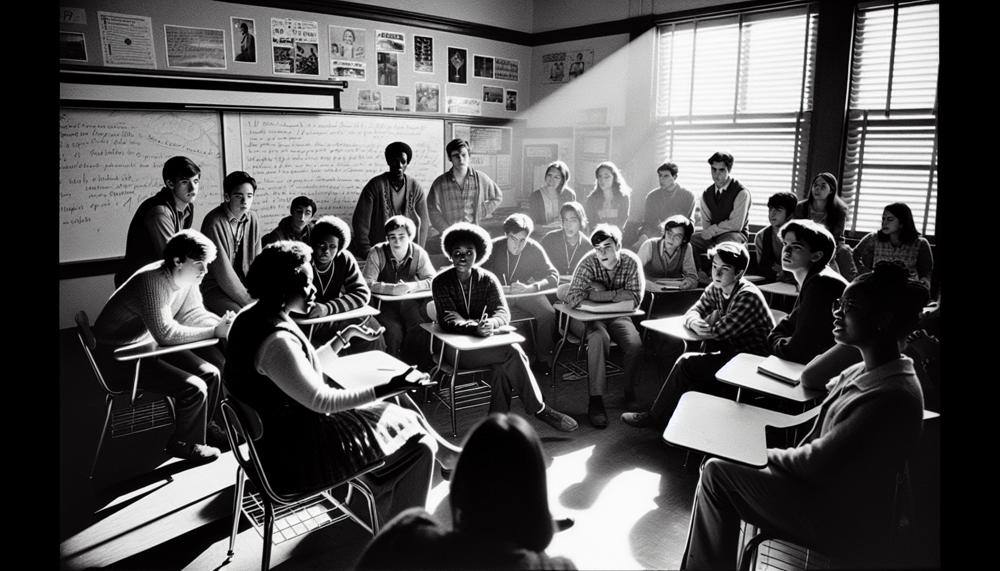

また、クリティカルシンキングはグループディスカッションやディベート形式の授業で特に効果を発揮します。生徒同士が異なる意見を交わす中で、自らの考えを明確に述べる力だけでなく、他者の意見を理解し、尊重する姿勢も育てることができます。このようなスキルは社会人基礎力としても非常に価値が高いため、教育現場での積極的な取り組みが求められています。

授業でクリティカルシンキングを取り入れることは、生徒が知識を深く理解し、それを実生活や将来の職業で活用できるようにするための重要なステップです。教師としては、生徒が自分の頭で考え、自信を持って意見を述べられるよう指導することが求められます。

クリティカルシンキングを取り入れる前の準備

クリティカルシンキングを授業に導入する前に、適切な教材の選定と教室環境の整備が必要です。これらの準備は、生徒たちが思考を深め、積極的に学習に参加するための基盤を築くことに直結します。

教材の選定方法

教材選定は、クリティカルシンキングを促す授業の心臓部と言えます。まず、生徒が自らの思考を活発にするためには、問題提起が鮮明で、多角的な視点を提供する教材を選ぶことが重要です。例えば、歴史の授業であれば、一つの出来事に対して異なる視点を提供する資料を用意します。これにより、生徒は単一の解釈ではなく、様々な角度から事件を考察することが求められます。

また、教材は生徒の興味や関心を引き出せる内容であることが必須です。興味を持つことで自然と学習に対するモチベーションが高まり、深い思考へと繋がります。具体的には、現代の問題点に直結する歴史的事件や、生徒自身の日常生活と関連付けられる科学的なテーマを選定すると良いでしょう。

教室環境の整備

教室環境もまた、クリティカルシンキングの促進には欠かせません。生徒が自由に意見を交換できるような空間を作ることが重要です。従来の前向きの座席配置から、円形や半円形の配置に変更することで、生徒同士の目線が合いやすくなり、コミュニケーションが活発になります。

さらに、教室には思考を刺激する資料や図表を掲示することが効果的です。例えば、世界各国のニュース記事や最新の科学報告を教室の壁に掲示しておくことで、生徒は授業外でも自然と情報に触れることができ、常に思考を巡らせる習慣が身につきます。

また、デジタルツールの導入も考慮する価値があります。タブレットやスマートフォンを活用してオンラインで情報を検索したり、他クラスや海外の学生と意見交換するプロジェクトもクリティカルシンキングの促進に寄与します。ただし、デジタルデバイスの使用は目的意識を持って行う必要があります。無秩序な使用は逆効果になる場合もあるため、使用ルールを明確に設定し、教育的な目的に沿った使い方を指導することが肝要です。

これらの準備を整えることで、生徒たちは自分たちの頭で考え、深い学びを得るための最適な環境で学ぶことができます。教師としては、これらの条件を整えつつも、常に生徒の反応を見て柔軟に調整することが求められます。

授業でのクリティカルシンキングの活用方法

議論を活発にするテクニック

議論を活発にするためには、生徒が安心して自分の意見を言える環境作りが必要です。まず、教室を円形やU字型に配置し、生徒同士が顔を見合わせられるようにします。この配置は、生徒が互いに反応しやすくなり、コミュニケーションが活性化されます。

次に、 「無答えの問題」 を設定します。これは、一つの正解が存在しない問題で、生徒たちに広範囲な思考と自由な発言を促します。例えば、「もし時間旅行が可能になったら、どの時代に行きたいか?」という問いかけは、歴史的知識だけでなく、個々の価値観や創造力を刺激します。

また、議論を深めるためには、生徒が話し終わった後に「なぜそう思うのか?」と質問することが効果的です。この一言が、生徒にさらに考えを深める機会を与え、議論全体の質を向上させます。

さらに、異なる意見に対する フィードバックの方法 も重要です。教師がモデルとなり、相手の意見を尊重しつつ建設的なフィードバックを行うことで、生徒も同じアプローチを学びます。例えば、「その視点は面白いね。でも、別の角度から見るとどうだろう?」という形で、新たな視点を提示することができます。

問題解決能力を育む演習

問題解決能力を育むためには、実際の生活や社会から引き出した複雑な問題を用いることが有効です。例えば、「地域社会で起きている環境問題をどのように解決できるか?」というテーマでグループディスカッションを行います。この演習では、生徒たちに具体的な状況分析から解決策の提案までを求めることで、実践的な思考力が養われます。

また、 ロールプレイ を取り入れることも効果的です。生徒たちに異なる立場や役割を与え、それぞれの立場から問題にアプローチさせます。これにより、多角的な視点から問題を見る訓練になりますし、他者の立場を理解する共感力も育まれます。

さらに、解決策が提案された後は、その 実行可能性や影響 についても検討させます。このステップでは、「もしこの解決策を実行するとどんな良い点や問題点が考えられるか?」といった質問を通じて、より深いレベルでの批判的思考が促されます。

問題解決演習を通じて、生徒たちはただ答えを見つけるだけでなく、その答えに至る過程やその後の影響も深く考える力を身につけることができます。これは学校だけでなく、将来社会に出た時に直面する様々な問題に対しても役立つスキルです。

授業でクリティカルシンキングを活用することは、知識の詰め込みでは得られない深い理解と実践的なスキルを生徒たちに提供します。教師としては、これらの技術を駆使しながらも、常に生徒の反応を見て柔軟に対応することが求められます。最終的には、生徒一人一人が自信を持って自分の頭で考え、意見を述べることができるよう導くことが目標です。

クリティカルシンキング授業の事例

国内外の成功事例

クリティカルシンキングを授業に取り入れることで、生徒たちの思考力や問題解決能力が格段に向上することが多くの事例から示されています。例えば、アメリカのある中学校では、社会科の授業で現代の政治問題に焦点を当てたディベートを行いました。生徒たちは、それぞれ異なる立場から意見を述べ、相手の意見に対する反論を準備することで、深い理解と多角的な視点を身につけることができました。

日本では、ある高等学校が数学の授業でクリティカルシンキングを取り入れた例があります。具体的には、「なぜこの公式が成り立つのか?」を生徒自身に考えさせ、その理由をグループ内で議論させる方法です。このアプローチにより、生徒たちは公式の背後にある数学的な理論を深く理解し、自ら進んで学ぶ姿勢が育ちました。

活用のポイントと注意点

クリティカルシンキングを授業に活用する際のポイントは、生徒が自主的に考える機会を多く持つことです。そのためには、「正解が一つ」という固定観念を避け、複数の解答や視点が存在する問題を提示することが重要です。また、教師は答えを即座に教えるのではなく、生徒の考えを引き出すよう努めるべきです。

注意点としては、生徒が答えに困った時に放置しないことが挙げられます。不安を感じている生徒に対しては、適切なヒントを与えたり、他の生徒の意見を引き出して支援することが効果的です。また、クリティカルシンキングは時間を要するプロセスであるため、授業計画には十分な余裕を持たせることが大切です。

クリティカルシンキング能力を評価する方法

効果的な評価基準

クリティカルシンキング能力の評価は、単純な知識の暗記や再現ではなく、どの程度深くかつ広範囲にわたって考えられるかで行うべきです。評価基準としては、問題解決能力、論理的思考力、そして情報分析能力が挙げられます。具体的な評価方法としては、ディベートやグループディスカッションの成果を観察し、それぞれの生徒がどれだけ効果的に情報を扱い、意見を組み立てられるかをチェックします。

フィードバックの提供方法

フィードバックは生徒の成長に不可欠です。効果的なフィードバック方法としては、具体的かつ建設的なコメントを行うことが重要です。例えば、「この部分の論理展開は非常に良いが、もう少し異なる視点からも検討してみてはどうか」と提案することで、生徒自身にさらなる思考の深化を促すことができます。また、フィードバックは定期的に行い、生徒が自身の進歩を認識できるようにすることも大切です。

クリティカルシンキングの授業導入は、生徒たちが自ら考え、多様な視点から物事を見る力を育てるために非常に有効です。これらの事例やポイントを参考にしながら、一人一人の生徒が自信を持って自分の意見を述べられる環境を整えていきましょう。

よくある質問

Q: クリティカルシンキングとは何ですか?

A: クリティカルシンキングとは、与えられた情報や状況に対して疑問を持ち、論理的かつ批判的に分析・評価する思考プロセスです。この思考法は情報の背後にある意味や価値を見極める力を養います。

Q: クリティカルシンキングを授業に導入するメリットは何ですか?

A: クリティカルシンキングを授業に導入することにより、生徒は情報の真偽を判断し、自分の立場や意見を構築する力が育成されます。さらに、この能力は社会人でも重要で、さまざまな状況下での適切な判断をサポートします。

Q: クリティカルシンキングを効果的に育てるための授業方法はありますか?

A: クリティカルシンキングを育てるには、生徒が能動的に考え意見を交換できる環境を整えることが重要です。具体的には、「無答えの問題」やフィードバックの方法を工夫し、多角的な視点から問題を考察するディスカッションを行います。

Q: クリティカルシンキングの評価方法はどのようにすれば良いですか?

A: クリティカルシンキングの評価は、単純な知識の暗記ではなく、問題解決能力や論理的思考力を評価基準とします。ディベートやグループディスカッションの成果を観察し、どれだけ効果的に情報を扱ったかをチェックします。

Q: クリティカルシンキングを授業に導入する際の注意点は何ですか?

A: クリティカルシンキングを導入する際は、生徒が自主的に考える機会を多く持たせ、固定観念にとらわれないようにすることが重要です。また、生徒が答えに困った時は、適切なヒントや支援を提供し、授業には十分な時間を持たせることも大切です。